Решаем вместе

Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры? Напишите — решим!

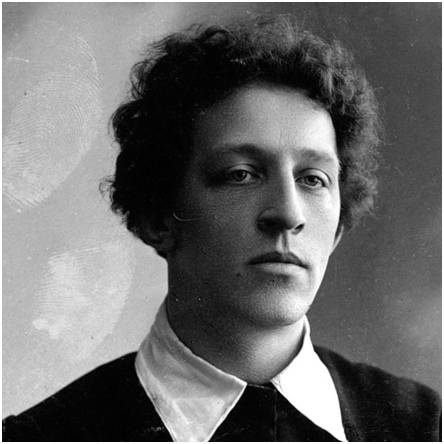

Анатолий Фиолетов (настоящее имя – Натан Беньяминович (Вениаминович) Шор, вариант псевдонима – Анатолий Васильевич Фиолетов) – поэт.

Родился в Одессе 26 (14 по ст. ст.) июля 1897 года. Мать его, Куня (Екатерина) Бергер, была дочерью банкира, отец Беньямин (Вениамин) Шор – купец 2 гильдии. Через некоторое время семья переехала в Никополь, где 30 мая (ст. ст.) 1899 года родился второй сын, Осип (Остап) Шор. По воспоминаниям, в Никополе у В. Шора был магазин колониальных товаров. В 1900 году семья вернулась в Одессу. В 1901 году умер от сердечного приступа отец. Через несколько лет Е. Бергер вторично вышла замуж за петербургского купца Давида Раппопорта, и родилась Эльза, ставшая впоследствии известной художницей.

В уголовном розыске он работал вместе с младшим братом Осипом, по прозвищу «Остап». Был убит в ноябре 1918 года в результате столкновения с бандитами (по одной из версий, которую, в частности, отстаивал его друг В. Катаев, его по ошибке приняли за брата, но особых оснований предпочесть именно эту версию нет). В первых опубликованных стихах, по-юношески эпатажных, Фиолетов примыкал к эгофутуристам (сборник «Зелёные Агаты: Поэзы». Одесса: Изд-во С. Силвера, 1914. — 32 с.), позднее начал вырабатывать собственную манеру, снискавшую ему репутацию одного из самых талантливых молодых поэтов того круга, в который в конце 1910-х гг. входили Багрицкий, Инбер, Ставров и др. Стихи Фиолетова ценил Бунин, процитировавший одно его четверостишие в «Окаянных днях»; воспоминания о Фиолетове есть и в поздней автобиографической прозе В. Катаева.

Петр Фоменко однажды назвал Андрея Гончарова «учитель и мучитель». О его взрывном характере ходили легенды, он был требователен к артистам и за неповиновения мог не только накричать, но и даже уволить. Но эта темпераментность сочеталась в режиссере с душевностью, добротой и безграничной любовью к своему делу. Современники запомнили его как гения, человека редкого таланта и истинного патриота своей родины, положившего жизнь на развитие российского театрального искусства. В 1942 году Андрея Александровича назначили руководителем 1-го фронтового театра. В состав труппы входили Николай Рыбников, Елизавета Найденова, Сергей Филиппов. Работая с известными артистами, молодой режиссер поставил спектакли, среди которых «Жди меня» и «Правда хорошо, а счастье — лучше!». Их показывали солдатам действующей армии.

Затем Гончаров по приглашению своего мастера пришел в Театр сатиры, где стал помощником Горчакова. Вскоре он самостоятельно поставил спектакль «Женитьба Белугина». После успешной премьеры молодого режиссера зачислили в штат театра. В дальнейшем Андрей Александрович представил пьесы «Вас вызывает Таймыр» и «Женихи».

Молодость Блока проходила в период царствования последнего императора Николая II. Первую русскую революцию 1905–1907 годов, а также революцию 1917 года поэт встретил с воодушевлением, воспринял эти события как обновление, как переход от старого режима к новому миру, чему посвятил не один цикл стихов. В его произведениях появились мотивы ожидания и предчувствия глобальных положительных перемен. Впоследствии он переосмыслил революционные события, восторг сменился болезненной растерянностью и апатией. В. И. Ленин питал личную неприязнь к поэту, и когда А. Блоку, больному цингой, астмой, страдающему нервными расстройствами, понадобилось лечение за границей, Ленин отказал ему в выезде из страны, после чего поэт практически отказался от приёма пищи и лекарств и вскоре скончался.

Одна из самых ярких особенностей творчества Блока — метафоричность и символичность поэтического языка. Поэт создал уникальную систему символов, в которой сумел отразить свои многочисленные душевные и философские поиски. Цветопись в поэзии А. Блока — это отдельный, невероятно красивый мир тайных символов. Белый — вечная женственность; синий, лиловый — тревога, страх, крушение идеалов; чёрный — страдания, хаос; красный — предчувствие беды, трагедии; жёлтый — обыденность и пошлость. Описания природы и временных границ в творчестве А. Блока также имеют скрытый смысл. Весна и свежее утро — это надежды, зима и ночь — олицетворение одиночества и предчувствия разлуки.

В 2006 году российский режиссёр Д. Фролов снял короткометражный фильм по мотивам произведений Александра Блока «Надъ о́зеромъ». Фильм мастерски воссоздаёт атмосферу Серебряного века.

Образ А. Блока запечатлён в одной из британских телеэкранизаций романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (2002), а также в фильмах «Гарпастум» (2005), телесериале «Есенин» (2005) «Луна в зените» (2007).

В 1980 году в Санкт-Петербурге был открыт Музей-квартира А. А. Блока.

Борис Леонидович Пастернак родился в конце XIX в., его детство и юность прошли на фоне глобальных перемен в России: революция, Первая мировая война, зарождение советского государства. Отношение к революции 1917 г. в полной мере отражено писателем в романе «Доктор Живаго» — это потрясение от бурных перемен, ностальгия по старому времени и тревога за будущее. Такая позиция писателя в советской стране была неприемлема. Более того, признание романа за рубежом окончательно убедило советскую власть во «вредоносной» и «паразитической» деятельности писателя. Студенты Литинститута вышли на демонстрацию с плакатами «Иуда, вон из СССР!».

Б. Пастернак был вынужден отказаться от получения Нобелевской премии и написал письмо Н. С. Хрущёву со словами о том, что он не представляет своей жизни за пределами Родины: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры. Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу ещё быть ей полезен».

Как сказал Максим Горький, Борис Пастернак — это «талант исключительного своеобразия». Он внёс неоценимый вклад в развитие русской и мировой поэзии, в прозе создал уникальные по своей точности и красоте образы, дал многогранную оценку происходящим в стране переменам, показал драматизм существования человека в новой эпохе. Высокое мастерство и индивидуальность стиля Б. Пастернака поставили его творчество в один ряд с великими представителями литературного мастерства.

Для поэзии Б. Пастернака характерны яркая метафоричность, музыкальность образных сравнений, частое использование аллитерации, анафор. Поэтические образы Б. Пастернака словно насыщены цветом, светом и даже вкусовыми характеристиками.

В 2002 г. голливудские кинематографисты сняли художественный фильм «Доктор Живаго».

В 2005 г. отечественные кинематографисты представили публике сериал «Доктор Живаго» с Олегом Меньшиковым и Чулпан Хаматовой в главных ролях.

Интересные факты

Александр Александрович Дейнека (Aleksandr Aleksandrovich Deyneka; родился 20 мая 1899 г. — умер 12 июня 1969 г.) — это известный художник XX века, работавший в стиле социалистического реализма. Картины Александра Дейнеки изображают счастливых советских людей, радостно трудящихся на заводах, фабриках, шахтах, занимающихся спортом. Творчество живописца характеризуется плакатностью, монументальностью, его персонажи типизированы, лишены индивидуальных черт.

В своем творчестве Дейнека создавал образ счастливой советской действительности. Хотя его персонажи не наделены индивидуальными чертами в духе того времени, благодаря уникальному таланту живописца они обрели бессмертие. Работы художников разных эпох можно найти на портале Very Important Lot, который позволяет принять участие в аукционах искусства. Ценителям новых шедевров также предоставляется возможность недорого купить картины, рисунки, фотографии, скульптуры напрямую у перспективных современных авторов.